Tisser la ville | Projet de Fin d'Etudes

Ce travail s’inscrit dans le cadre de mon Projet de Fin d’Etudes (PFE) 2024/2025.

S'étalant sur une année, il s'est achevé par une période d'intensifs collective d'une durée d'un mois. Cette période est particulière à l'INSA Strasbourg, où je me suis entouré d'une équipe (six personnes de chaque année) pour concrétiser mon projet. La version présentée est celle finale, prenant appui sur une base solide individuelle, et le fruit d'un travail collectif et pédagogique. Je tiens avant tout à remercier mon équipe : Noah ; Steven ; Héloïse ; Yoen ; Minasse ; Eliott.

Il s'intéresse à la réhabilitation d’un patrimoine industriel en un démonstrateur textile innovant, dans un quartier en centre-ville de Roubaix.

Diagnostic territorial et urbain

La France figure parmi les premières productrices mondiales de lin et de chanvre, avec une forte concentration dans le Nord. Pourtant, depuis la désindustrialisation des années 70, la manufacture dépend des pays étrangers. Face à ce constat, le Plan France Relance de 2020 invite à une relocalisation industrielle.

C’est le cas de Roubaix, ancienne capitale française du textile, qui attire de nombreux acteurs, notamment depuis 2011 avec l’implantation du Centre Européen Des Textiles Innovants. Pourtant, bien que cette relocalisation s’opère ; autour de Roubaix, le paysage agricole demeure tourné en dehors du textile et de ses villes. On pourrait alors se poser la question si cette relocalisation industrielle ne serait pas plus pertinente avec une production de matière première locale et donc à circuit court ?

Une filière agricole textile dominante au Nord de la France

Un paysage agricole tourné hors de sa production textile et de ses villes (Métropole Européenne de Lille)

Souffrant de sa désindustrialisation, les cicatrices de Roubaix sont encore intactes. En 2025, Roubaix est considérée comme la ville la plus pauvre de France. Le maire de Roubaix affirme : « Nous ne faisons pas du développement urbain, nous faisons de la réparation ».

Les friches, témoins de ces délaissés urbains peuvent devenir selon moi les leviers de cette relocalisation. Par une cartographie des friches, j’ai notamment pu identifier une bande industrielle au Nord-Est, pouvant accueillir une mutualisation entre production lourde et agricole textile s’appuyant sur un réseau viaire solide. Mais j’ai surtout identifié un site, en cœur de ville, comme démonstrateur pédagogique, pouvant mettre en scène l’ensemble du processus de production de la matière première jusqu’au produit finis.

Les friches et la terre, une denrée rare à Roubaix

Roubaix en mutation : pôles d'activités textiles et de renouvellement urbains

Ce dernier se place au croisement des pôles de création et de formation textile environnant : le Centre Européen des Textiles Innovants ; la Grande école nationale d’ingénierie et d’art textile ; Euratechnologies, pôle de recherche et développement de grandes marques textiles françaises.

Situation, contexte, état du site et du bâti

A l’échelle du quartier, il s’intègrera dans une constellation d'établissements culturels, scolaires et de création textile, pouvant favoriser des interactions et un ancrage local.

Photographie de l'usine Toulemonde

Plan de situation et repérage des établissements proches

Le site se présente par l’Usine Toulemonde, ancienne filature textile considérée comme un château de l’industrie. Elle est à l’articulation entre 3 grands espaces : une grande friche au sol, le square de la Tour et la place minérale du métro. Bien qu’il y ait la présence du métro, il souffre d’un accès bloqué par une ancienne usine faisant barrière par des parpaings de remplissage.

Place minérale

Mur d'enceinte, maintenu par renforts

Square de la Tour (vue sur l'usine Toulemonde)

Usine Tissel, barrière

Bien qu’enclavé, ce site a toujours fait battre la vie de son quartier. En 1930, c’est l’âge d’or de la production textile avec un quartier qui s’organise autour de l’Usine Toulemonde. Elle est construite comme une usine bloc s’agglomérant selon les besoins. On retrouve deux trames de façade correspondante chacune à leur époque.

En 1980, la désindustrialisation impose un renouvellement urbain. La partie basse accueille une université et la partie haute des logements HLM. Trois patios sont créés : un long au Sud ; un central et un petit au Nord. L’intervention se veut respectueuse de l’existant, elle conserve : façades, murs porteurs en briques, structure en fonte/acier. Elle vient s’insérer par des cloisonnements en parpaings et plaques de plâtres

Les blocs successifs

Axonométrie de l'existant (vert : logements HLM ; gris : friche)

Axonométrie de l'existant (vert : logements HLM ; gris : friche)

Photographies de l'usine Toulemonde actuelle en friche

Depuis 2016, l’université a quitté les lieux pour des problèmes d’étanchéité et d’insalubrité. L’ensemble est laissé en friche à l’exception de logements très vétustes sur la partie haute au Nord. Depuis, la ferme urbaine du Trichon a investi une petite partie de la friche au sol pour y instaurer une vie de quartier autour de l’agriculture urbaine.

Enjeux programmatiques et problématique

La complexité du projet réside alors dans cette hybridation entre des enjeux à échelles différentes : celle territoriale et celle du quartier. Il pose alors la problématique suivante : comment un démonstrateur agricole textile et de fabrication léger peut-il s’intégrer dans un quartier en centre-ville ?

Pour y répondre, j’ai considéré ce démonstrateur d’un point de vue rationnel comme un système non autonome dépendant d’un réseau d’acteurs proches avec des intrants et des sortants, où sa vocation première est pédagogique, expérimentale et de sensibilisation.

Pour mieux raconter la complexité programmatique, j’ai défini six grands programmes et leurs usagers. Ils permettront par la suite des documents graphiques à mieux comprendre les seuils, les interactions visuelles et spatiales. Nous retrouvons :

- La ferme urbaine, et son apprenant cultivateur/créateur (jaune)

- La logistique, et son technicien/logisticien (gris)

- La fabrique textile, et son créateur (bleu)

- Les bureaux et associations, et ses cadres (bleu foncé)

- Commerces et boutiques, et ses consommateurs, vendeurs (rose)

- Logements familiaux et coliving, et ses habitants (vert)

Les 6 grands programmes et leurs usagers

Posture

Au vu de la très forte artificialisation des sols de Roubaix, je considère la terre comme une denrée rare. Je m’interdis de construire sur les espaces au sol, pour y instaurer une nature en profondeur, et ne m’autorise qu’à construire qu’avec l’existant.

Je retire les murs de parpaing de l’usine faisant barrière pour donner accès au site et avoir un afflux fort du public depuis le métro. En rendant le rez-de-chaussée de l’Usine Toulemonde comme une continuité publique, je rends l’usine Toulemonde comme un point de pivot entre : la place minérale ; le square ; et les espaces cultivés.

L’ouverture de ces flux publics m’aident à guider le positionnement des programmes. Depuis le Sud, avec des flux visiteurs par le métro, je place les commerces et boutiques. Sur la partie Nord, non exposée aux flux visiteurs, je place la logistique. Puis je tire une colonne vertébrale de fabrication du Nord au Sud, comme liant entre la technique et le public. Elle passe du stockage, au fab lab, jusqu’aux ateliers. A l’interface, je positionne les espaces pédagogiques pouvant avoir des interactions avec l’ensemble.

En gagnant en hauteur, les espaces deviennent plus privés. On retrouve alors des logements sur la partie haute. J’introduis des logements en co-living pour les créateurs et artisans au-dessus des ateliers par une surélévation.

Pour la ferme urbaine, sur la partie Nord, je conserve les jardins partagés de la ferme du Trichon. Sur la partie sud exposée aux flux publics, sur leur tentative de champs, je développe le démonstrateur agricole.

Rappel :

logements

technique

bureaux

pédagogique

ateliers

commerces

Le programme guidé par les flux

UNE MISE EN SCENE POETIQUE d’une production agricole unique en ville

Bien que la ferme du Trichon soit un lieu fédérateur pour le quartier, faute de modèle économique, elle reste fragile et peine à être maintenu. En intégrant l’agriculture textile, celle-ci gagnera en intéressements financiers extérieurs. Je propose alors de placer la ferme du Trichon sous la forme d’une coopérative par un modèle à gestion partagée entre acteurs publics et privés. Les intérêts pour les acteurs privés de participer sont multiples : activités pédagogiques, séminaires, la proximité avec le fab lab, expérimentations.

Pour l’agriculture urbaine, au vu de son caractère très expérimental. Je me suis servi des contraintes agronomiques pour nourrir l’écriture paysagère et architecturale.

La ferme urbaine du Trichon existant : jardins partagés et tentative de champs

Plan projet rez-de-ville 1:500

En agriculture, le non-épuisement des sols est permis par la rotation des cultures. Cela correspond à une alternance des variétés sur une même parcelle. Le lin pourrait alors très bien y être intégré. Entre ces temps, la ferme pourra laisser pousser d’autres variétés. Je propose des formes de parcelles longilignes pour rendre le semis efficace et une récolte par une machinerie low-tech.

Ainsi, par cette alternance de cultures, je l’entrevois en paysage comme patchwork vivant et évolutif, rythmé par les cycles et les saisons.

L’exceptionnalité des champs en ville nous invite à une mise en scène poétique de la nature, où l’espace est à l’hybride entre agriculture et contemplation urbaine. Dans ce grand champ, le temps ralentit. L’ensemble des sens sont convoqués. La déambulation joue sur une dualité entre parc paysager et espace productif, entre cheminements larges et parcellisation régulière.

Une passerelle vient surplomber les champs. Elle longe le mur existant. Le tient. Et offre une alternative aux renforts actuels.

Les champs comme patchwork vivant et évolutif (maquette 1:200)

Coupe paysagère entre le démonstrateur agricole et les jardins partagés

La serre en réemploi sur la passerelle comme renfort au mur existant

LA FABRIQUE SOCIALE : l'usine Toulemonde

Le parcours se poursuit dans l’usine jusqu’à devenir tridimensionnel. La lumière et le programme façonne le volume jusqu’à s’en extraire. Par l’importance des vides, je viens faire chanter le bâtiment comme un instrument.

Je retire l’ensemble des cloisonnements existants et me sert des voutains comme des plateaux libres. J’élargis les patios existants pour laisser entrer la lumière en profondeur. Je viens chercher le contact avec les façades pour créer des percées visuelles. J’utilise les murs comme ruine laissant échapper des ombres douces.

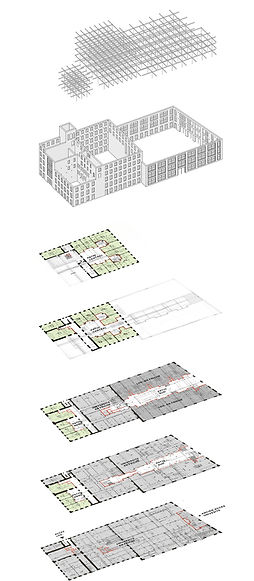

Intervention sur l'existant : élargissement des patios existants

Axonométrie programmatique

Pour la toiture, je suis parti des contraintes bioclimatiques et d’ambiance intérieur pour aller vers la forme architecturale. En hiver, je cherche la lumière au Sud pour profiter d’un apport solaire. En été, j’établis une protection solaire par des casquettes comme système non mécanisé et pérenne, apportant une lumière douce et diffuse.

Partant de ces contraintes, j’ai modelé la toiture. Elle réinterprète le shed classique industriel pour devenir une toile déposée. Les traits de couture deviennent chéneaux. Ils sont une solution aux problèmes d’étanchéités du passé. Je soulève le tissu et le découpe pour laisser entrer la lumière sous l’atrium. En dehors sa charpente bois intérieure apparente, elle devient un signal depuis la place du métro.

Vue extérieure de la maquette 1:500

Intérieur maquette coupe 1:200

A l’intérieur, cette friction sociale émane d’une gestion fine des seuils. Elle se manifeste par les usagers de couleur, indiquant leurs points de rencontres et leurs contacts visuels. Les gradins opèrent comme une continuité publique tridimensionnelle. Ils ouvrent une scène sur l’atrium et donne une arrière-scène correspondant aux programmes plus techniques.

Le processus de fabrication est le suivant : les marchandises sont stockées dans la zone logistique (à gauche), remonte vers le fab lab et effectue des allers retours vers les ateliers (à droite dans l'atrium) par des coursives dimensionnées pour le passage de charriots. Pour distribuer l’ensemble des espaces de manière verticale, je place un monte-charge au centre du dispositif.

Plan atelier

Plan logement co-living

Concept du bloc projet

Ce grand théâtre vivant prend place au sein d'un jeu avec la matrice structurelle en fonte et acier. A la manière de l’usine bloc, nous développons notre propre bloc. Il s’agit d’un cloisonnement en ossature bois légère en léger retrait de la structure existante. La façade opère comme une bande technique épaisse de 90cm permettant de contenir les réseaux et leurs équipements comme pour les ateliers ou les cuisines des logements. Ces 90cm permettent un retrait des accès aux ateliers, conférant un nouveau seuil pour ranger le charriot et ne pas entraver les coursives lors de l’ouverture des portes.

Axonométrie principe constructif

Maquette détail

La réalisation se veut frugale à la lumière de la démarche de la Condition Publique ou de la Piscine. Nous faisons peu avec ce qui est déjà là. L’isolation peut se faire en fibre textile. Nous pouvons profiter du confort thermique de l’atrium pour réaliser les menuiseries en bois de réemploi en simple vitrage. Dès lors, nous encourageons une filière réemploi présente active. Nous pouvons en particulier solliciter des acteurs proches comme le Parpaing ou une entreprise à 35km ayant réalisé la façade du Conseil de l’Union Européenne à Bruxelles. Pour le revêtement de façade, il est réalisé en bardage bois de réemploi à partir d’anciennes lames de terrasse, chevrons, ou palettes. Lorsqu’il vient être soumis aux éléments extérieurs, il vient être brûlé dans des teintes grises dorées.

Pour la façade extérieure des logements, je souhaitais respecter la trame existante. Je viens créer des ouvertures comprenant des volets s’alignant avec la modénature des fenêtres de l’usine. Les logements suivent ce même désir d’intensifier les espaces communs. Cela passe par la multiplication des seuils. Ils ne sont pas pensés comme des logements n’ayant aucune interaction entre eux. Il y a :

- Un premier degré : celui du salon partagé ou de la relation de voisinage entre deux logements ;

- Un second degré : de grands espaces communs centraux où je viens placer les pièces de vie en contact pour que les logements puissent s’étaler et mieux s’approprier ces espaces ;

- Et enfin un troisième degré : avec des jardins partagés pour tous.

Plan des logements 1:200 (Co-living au Sud ; familiaux au Nord

Perspective intérieure des logements

Pour les abords, l’intervention est minime pour square. Elle conserve son caractère résidentiel et le planter légèrement pour devenir un jardin des sens. Le parking des logements HLM au Nord est largement planté pour créer une limite franche avec l’accès logistiquement. La place minérale est décroutée. Elle accueillera de la restauration éphémère qui donnera un premier goût au site.

Coupe longitudinale 1:200

CONCLUSION

Pour conclure, la complexité du projet réside dans l’hybridation entre des enjeux à l’échelle territoriale et ceux d’un quartier. La fabrique textile se mue en fabrique sociale. Elle donne à lire un paysage agricole unique en ville jusqu’à devenir le théâtre vivant où le processus de fabrication, le végétal et les usagers sont les acteurs principaux.